nero’s FRIEND

二元論の先にある

新しい世界を示したい。

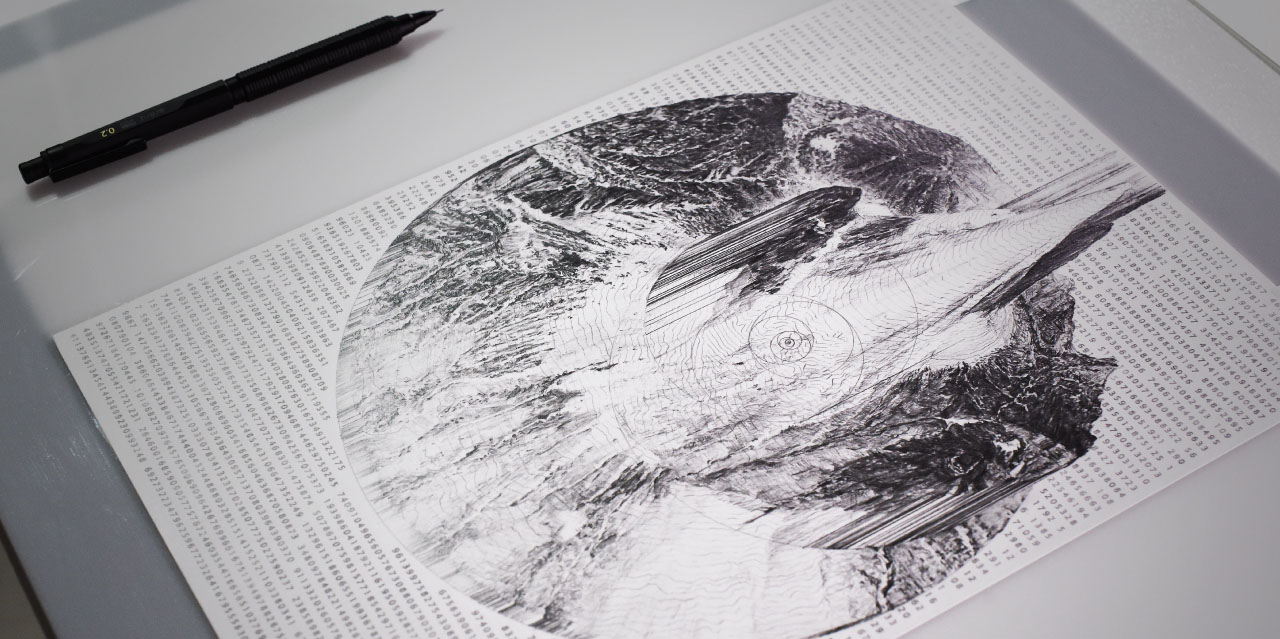

白い紙の上を、0.2のペン先が走る。時に速く、時にしなやかに。繊細な線のひとつひとつが絡み合い、黄金比を用いた螺旋構造のなかにひとつの山容が浮かび上がる。描かれているのは、聖なる山・須弥山(しゅみせん)。山の周囲には、マシンによって描き込まれたフィボナッチ数が並んでいる。鬼気迫る創作の現場。機械と芸術家とネロ。三者が一体となり、紙の上に、誰も見たことのない風景が立ち上がる。

「フィボナッチ数列や黄金比は、近代科学や西洋美術に多大な影響を与えてきた数学的要素。この作品では、これらをもとにした幾何学模様や数列をマシンが描き、その上に僕が、東洋思想における聖なる山・須弥山を描いています。西洋思想と東洋思想。科学と宗教。機械と人。一見相反する存在を融合することが、今回の大きなテーマでした」

提示したかったのは、単純な二元論で語られる世界でなく、さまざまな要素が渾然一体となった新たな世界観だという。

「21世紀になって16年が経つのに、まだ前世代的な価値観で社会が動かざるを得ないことへのジレンマや苛立ちが僕のなかにあります。そうした想いを作品という形にし、世の中に問いを投げかける。それが芸術にできることなのだと思います」

機械と人の間に立つ存在。

ネロでなければ描けなかった線。

機械と人との共作となった今回の作品。緻密に入り組んだ線は、すべてネロによって描かれている。機械とネロ。人とネロ。それぞれに異なる表情の線が折り重なり、ひとつの作品となっている。

「一定の筆圧で正確な線を引き続けられることが、機械の利点。0.2の線を書き続けられるネロと組み合わせることで、人間には表現できないクールな描画が可能になりました。一方、微妙な筆圧の変化で強弱を付けられるのが手作業。今回僕は2Bの芯を使ったのですが、ネロは人の手の微妙なニュアンスもしっかりと受け止めてくれました。今回の作品制作を通じて感じたのは、機械と人の間を、ネロが介してくれるという感覚。緻密さを追求した今回の作品は、0.3や0.5の芯径では実現できなかったもの。細い線を書き続けるために生まれたネロだからこそできた作品なのだとも思います」

集中し、描き続ける。

ネロと一体になる瞬間。

「僕は絵を描く時、いつも道具の声を聞くようにしています。どんな道具にも、それぞれが語りかけてくる位置や角度がある。それに逆らわないことが大切だと思うのです。今回、ネロと向き合って感じたのは、彼には相当大きな潜在能力があるということでした。シャープな線はもちろんですが、筆圧次第でかなり多くの色の幅を作ることもできるのです。使えば使うほど手に馴染み、僕が描きたいものをネロが返してくれるようになっていく気がしました。きっと使う人によってネロから聞こえる声はさまざま。だからこそ、多くのプロフェッショナルに使ってみてほしいとも思います」

密度の濃い創作の時間のなかで、折れずにワンノックで連続筆記ができることの利点も感じたという。

「今回の作品では緻密な線を繰り返し描き込んでいったのですが、集中して作品に向き合っていると、ふとネロの存在を意識しなくなる瞬間が訪れるのです。それは、ネロが自分の手の一部になったかのような一体感。描くことへの意識を削がれないために、ワンノックのシステムがあることを実感しました。デッサンの道具としてネロを使ったのは今回が初めてなのですが、今後も継続的にドローイングやデッサンに使っていきたいと考えています。まだまだ僕の知らないネロの一面があるはずだから」